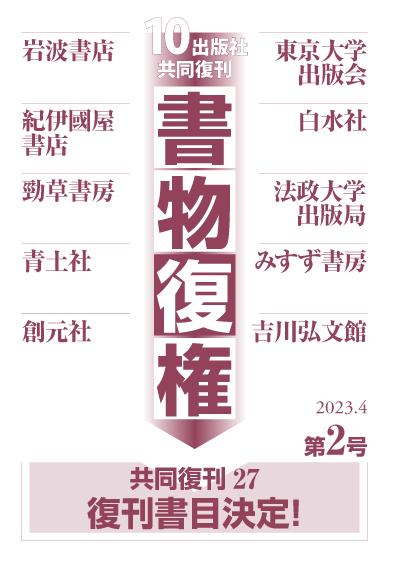

今年で27回目を迎えるようですね。

参加出版社の復刊候補リスト 候補書籍一覧 リーフレット(PDF)

受付は2月末日まで!

書物復権2023 復刊書目決定!

書物復権2023 復刊書目決定!

今回、個人的には宇野 重規・伊達 聖伸・高山 裕二【編著】の『社会統合と宗教的なもの―十九世紀フランスの経験』をリクエストしました。

フランスに色濃く埋め込まれている啓蒙思想。いわゆる宗教改革の長い歴史により、自由を維持すべく個人的自立性という諸刃の剣といいますか難題と向き合い続けている姿は、昨今の統一教会問題から反セクト法の話題が出るにいたる日本においても、重なるところがある本ではないかなと思います。

なぜ社会的紐帯や社会的連帯が話題になったのか。

なぜ<生活世界>の空洞化が問題なのか。

しかしフランスではその個人的自立性はいかにして獲得されるのか。

なぜフランスの高校卒業試験バカロレアでは、「哲学」が必須科目として設けられているのか?

『バカロレアの哲学』フランスの高校生が哲学の授業で学ぶ「思考の型」|じんぶん堂

「労働はわれわれをより人間的にするのか?」「技術はわれわれの自由を増大させるのか?」「権力の行使は正義の尊重と両立可能なのか?」これはフランスの高校生が卒業時に受けるバカロレア哲学試験に実際に出題された問題です。彼らは高校3年次に必...

コメント